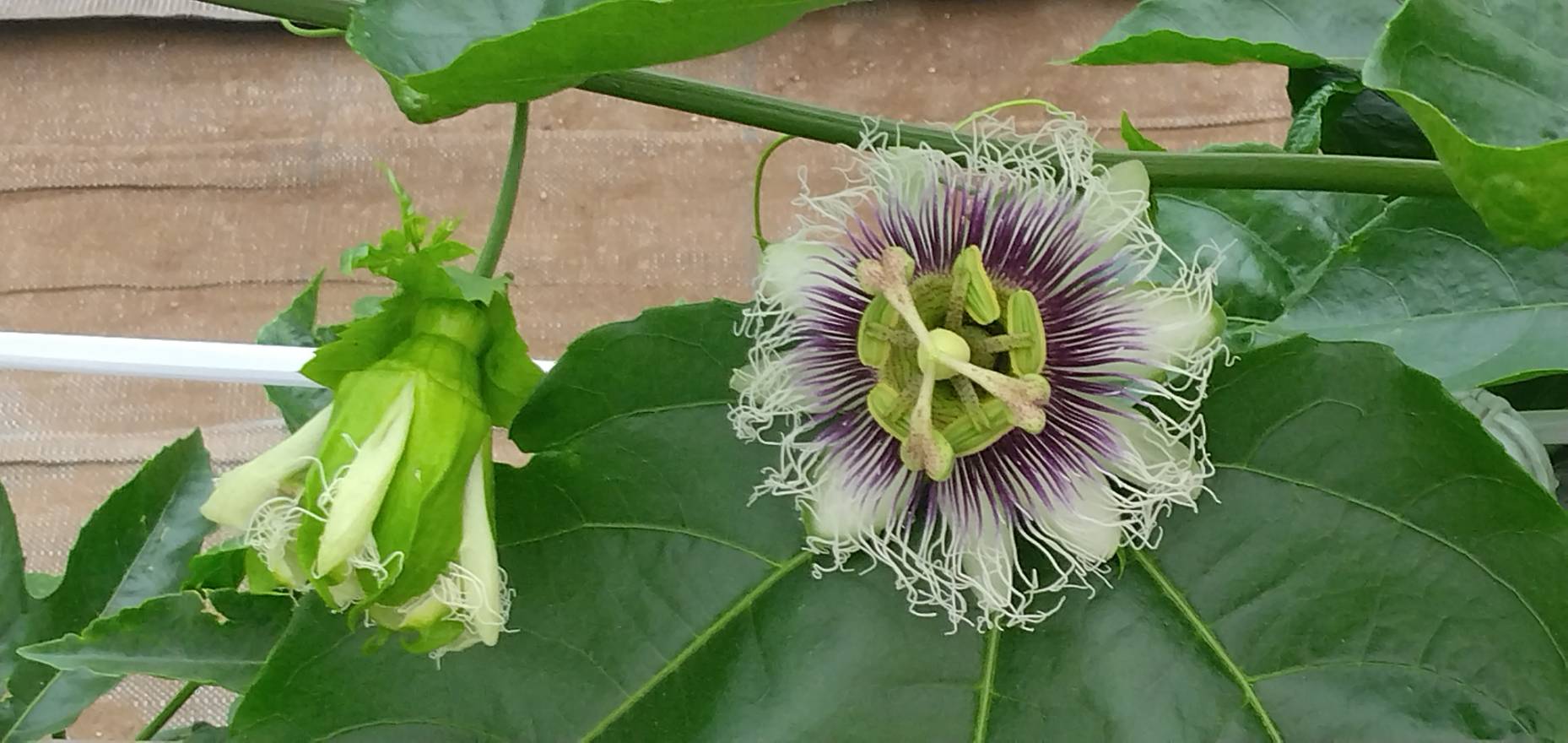

以前も紹介したことがありますが、パッションフルーツの花ってなかなか見ることがないと思います。

珍しい花なので再度紹介しますね。

日本国内ではパッションフルーツの生産は鹿児島県の奄美大島です。

奄美ではひと月ほど前から出荷が始まりました。

皆さん、パッションフルーツを食べたことはありますか?

言葉で言い表せないほど美味しいんですよ。

ユウサン・ファームでは現在40個ほど実がなっていますよ。

奄美大島では「時計草」というんですが、右側の花をよく見ると、なんだか時計のような気がしませんか?

左側は花を授粉させて小さな実がつき始めた状態です。大きくなるのが楽しみですね。

現在、直売所とれのさとにて販売を開始しています。皆様のご来店をお待ちしています!

前回、白色の花を咲かせるジャガイモは次のうちのどれでしょう、というクイズを出しましたが、皆様わかりましたか?

正解は、実が紫色のノーザン・ルビーです。

なんだか実と同じ色の花が咲きそうですが、真っ白の花が咲いています。

不思議ですね。因みにきたあかりとメークインは共に黄色みがかった白色のジャガイモですが、薄紫色の花を咲かせていましたよ。

突然ですが、クイズです。

写真はどちらもジャガイモの花ですが、一つは白色、もう一つは薄紫色です。

さて、白色の花を咲かせるジャガイモは次のうちのどれでしょうか?

A : ノーザン・ルビー(中身は薄紫色)

B : きたあかり(中身は白みがかった黄色)

解答は次回の投稿で明らかにします。

今年は作物の花々を紹介させていただく予定ですので、どうぞお楽しみに!

いまハウスの中では、オクラの可憐な花が咲き始めましたよ。

まだ30センチ位の背丈ですが、収穫の終わる9月末にはなんと2メートルにもなるんです。

今年の夏もネバネバ食べて元気に過ごしていただきたいとの思いで、一生懸命育てています。

どうぞお楽しみに!

例年11月下旬から翌年5月上旬まで、山わさびを収穫し販売していますが、ちょうど今頃は写真のような真っ白な可憐な花を咲かせていますよ。

夏の間光合成をして根が太り、寒くなる頃には辛みたっぷりの山わさびになります。

昨年からは2年間育ててから収穫することにしており、写真の山わさびは今年11月から収穫しますので、どうぞお楽しみに!

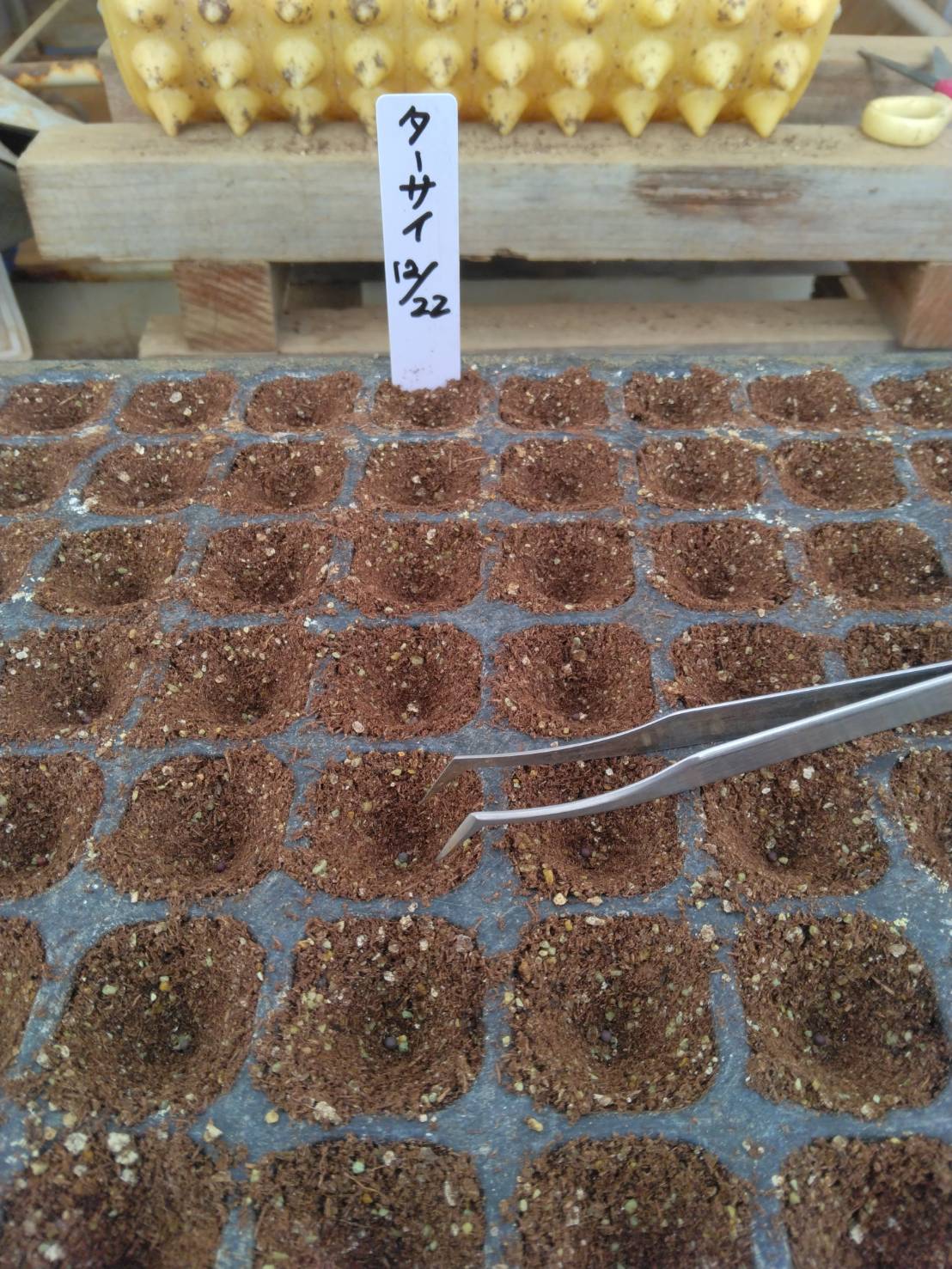

今年も残すところ数日となりました。

観測史上最高の猛暑を記録した令和5年(2023年)ももうすぐ終わりですが、人類の食料生産を担っている農業に終わりはありません。

野菜農家の私にとってもそれは同じで、農業の始まりである種まきの様子をお知らせします。

冬の寒さに強い冬野菜のターサイを蒔きました。

ピンセットの先に見える小さな種です。

地道に根気強く、ひとつひとつです。

3日前には外気温がマイナス14℃、ハウス内もマイナス7℃まで下がりましたが、前進あるのみ。

奥のターサイは9月20日に、手前の小さなものは11月20日に蒔いたものです。

お正月明けには出荷できそうですよ。

次の種は下仁田ネギです。

先月出荷しましたが、7月末に蒔いたものをようやく畑に定植(移植)しました。

来年5月末に露地の畑に植え換えます。

更に、今回は夏の間大きくしたあとで再びハウス内に移植して再来年の厳冬期に食べていただくための種蒔きをしました。

私の左手にのっている黒い種です。

随分気の長い話しとお思いでしょうが、地球温暖化の影響で極端な気象条件に悩まされるだろうと思いつつも、こうして植え続けなければ食料は確保出来ません。

来年もそこそこ実りがあることを念じつつ、新年が皆様にとって素晴らしい年となりますようお祈り申し上げる次第です。

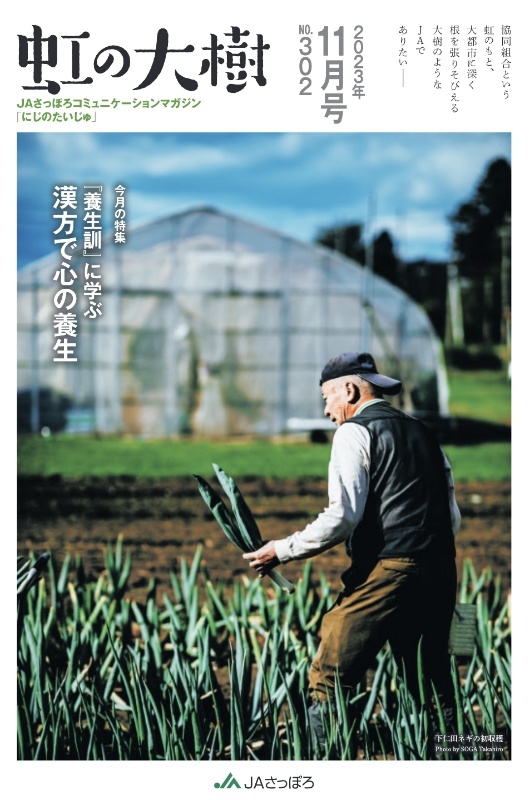

JA石狩は令和5年10月1日、合併によりJAさっぽろの一員となりました。

長らくJA石狩を応援いただき、誠にありがとうございました。

今後は石狩市はもとより、190万国際都市札幌の胃袋を満たす農協組合員として新鮮・安全な野菜作りに努力いたしますので、引き続きよろしくお願い致します。

さっそくですが、JAさっぽろ広報紙の表紙に私の姿が紹介され、取り組みを記事にしていただきましたので、是非ご一読ください。

記事はこちらから。

11月24日(金)、とうとう冬将軍に襲われ大雪になりました。

一時期20センチ以上の積雪となり、ハウス周辺の吹き溜まりでは1メートルのところもありました。

寒波の合間に貴重な晴天となった本日、長ネギをハウス内に伏せ込む作業を実施、年末から来年3月上旬までとれのさとで販売するための準備作業です。

長ネギを一本一本抜き取って、ハウスに掘った縦穴に移植していきます。

初めて伏せ込み作業をした際には斜めに寝かせて「曲がりネギ」としたのですが、お客さんに不人気であまり売れませんでした。

穴掘り作業は非常に手間がかかりますが、真っ直ぐのネギの方が手に取っていただけることが分かり、昨年から取り組んでいます。

下仁田ネギは降雪前に出荷完了し、他の生産者がなかなか出荷できない真冬に販売する作戦です。

ネギの伏せ込み作業の様子

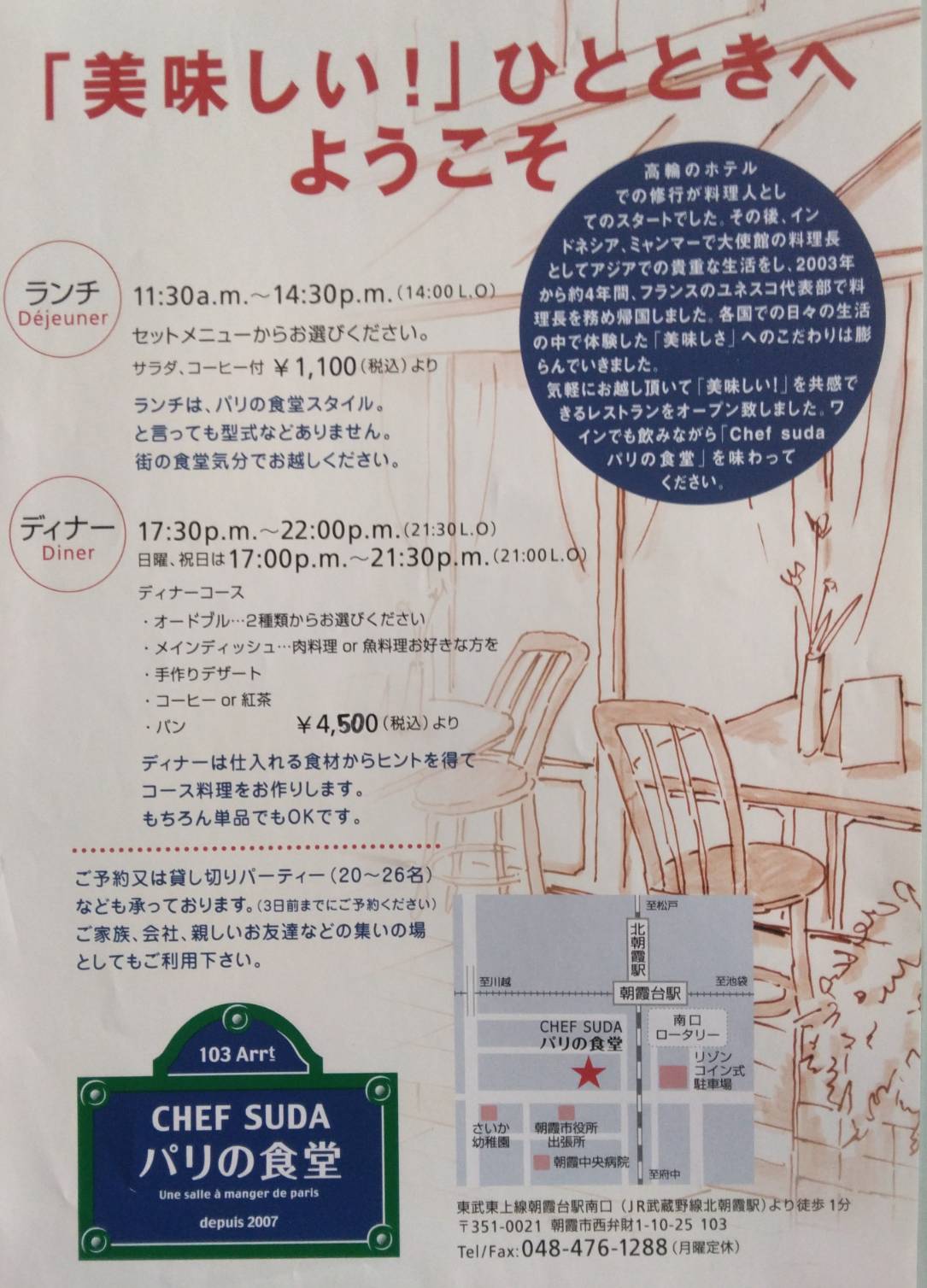

昨年から埼玉県のフレンチレストラン、Chef Suda パリの食堂様と業務提携しています。

パリのシャンゼリゼ通りを歩いていて見つけたようなおしゃれな雰囲気で、ランチ、ディナーともとっても美味しくてフランスを旅した気分を体験できますよ。

しかも、お値段リーズナブル。

詳細は写真の通りで、とても便利な立地です。

食欲の秋にお勧めのレストランです。

Chef Suda パリの食堂への行き方

レストランのお洒落な外観

ユウサン・ファームは春にグリーンアスパラを提供し、この秋には初めて栽培した坊ちゃんカボチャを使っていただいています。

北海道産のカボチャは甘みが違うと須田シェフからも好評をいただいています。

是非カボチャ料理をオーダーして下さいね。

坊ちゃんカボチャは形そのままのスープなどで使っていただいています。

蛇足ですが、須田シェフと農園主の私はミャンマーの日本大使館で共に勤務していた際、ヤンゴン市内で国際親善ソフトボール大使館チームの一員でバッテリーを組み、須田投手のボールを遊佐捕手が受けるという仲でした。

8月のお知らせに掲載した丹波の黒大豆について、10月16日に無事出荷・販売を完了しました。種の袋をよく見ると種蒔きから収穫まで120日間とありました。今後はよく読んでから栽培しようと反省しています。

11月からJAさっぽろ地物市場とれのさと石狩店で、下仁田ネギを出荷・販売中です。

昨年末に本場群馬県下仁田にて下仁田ネギの栽培について研修し、本年1月にさっそく種蒔き、9カ月かけて育てたネギです。

本場では15カ月間育てるそうです。

すき焼きやネギ鍋で食べていただくほか、写真のように単純に焼いたものや肉巻きにするととても美味しいですよ。

また、ピザにトッピングして食べると違った感動があります。

とれのさとで皆様のお越しをお待ちしておりまーす。

今年は新しい品種に挑戦しています。

そのひとつが丹波の黒大豆です。

暖かい所で栽培されていることもあってハウスで栽培することとし、4月に種蒔きをしました。

一緒に蒔いた大豆はお盆前に枝豆として出荷を終えたのですが、なんと丹波の黒大豆は数日前にようやく花が咲きました。

薄紫の花ですが、今から実か付くのにどれくらいかかるのか見当もつきません。

私は切って捨ててしまおうと考えていたのですが、妻がせっかく大きくなったのだからどうなるのか見てみたら?と言うので、しばらく様子見をすることにしました。

しかし、枝ぶりが大きくなりすぎて、写真のように狭いハウスの一角を占領し、通せんぼする始末です。

黒大豆になるにはひょっとして11月頃になるのでは、と内心ヒヤヒヤです。

農家の悩みはやってみないと何もわからないことですが、気長にやるしかありませんかね?

トホホ、、。

ハウス内の黒大豆の様子。

薄紫の花が咲いた様子。

昨年春から秋にかけ、太陽光線をいっぱい浴びて根を太らせた山わさびを、約80センチ積もった雪の下から掘り起こし出荷しています。

実は12月から出荷していたのですが、あっという間に雪の下となったため、トラクターでわさび畑の脇を除雪し、畑の上の雪をそろりそろり取り除いての収穫作業です。

山わさびは、すりおろしてローストビーフの付け合わせで食べることが多いのですが、ユウサン・ファームでは、すりおろした山わさびと同量のマヨネーズをよく混ぜてパンに塗って食べたり、

市販のドレッシングに混ぜて山わさびドレッシングとして食べていただくことをお勧めしていますよ。

80センチ積もった雪をトラクターで除雪したのち、山わさびの畑の上を手作業でそろりそろりと除雪します。

雪の下から緑色の新しい葉が出ている山わさび。

本日収穫したのは3ケース。たわしで土を落として出荷します。

北海道石狩市のユウサン・ファームはまだ雪に閉ざされていますが、今回は、遥か南方・鹿児島県種子島にある「ユウサン・ファーム種子島支部」の紹介をします。

種子島では現在砂糖(黒糖)の原料であるサトウキビの収穫と圧搾作業が真っ盛りです。

例年12月に始まり翌年4月までの5か月間にわたり、砂糖の元になる粗糖が製造されていますが、長男が製糖工場に勤務する傍らユウサン・ファーム種子島支部長として活動しています。

サトウキビは、江戸時代の慶長12年(1607年)に、直川智翁(スナオカワチオキナ)によって奄美大島に伝えられたことが奄美大和村にある開饒(ヒラトミ)神社に伝えられています。

一方、北海道ではてん菜が大正時代から栽培されていますが、両方で日本における必要量の20%だそうです。

実はユウサン・ファームでも4年ほど前にサトウキビを栽培して、直売所で販売したことがあります。

かじると何とも言えない甘い汁。

そんな体験をしていただきたくて、南方の作物をあれこれと試しているのですが、種子島支部長の長男から作物情報を得て、現地の生産者の方々と意見交換などをしています。

つい最近、種子島の安納芋が地理的表示保護制度(GI)に登録されました。

安納芋も当ファームで栽培していますよ。

昨年末から年初にかけて大寒波が日本列島を襲いました。

ユウサン・ファームも例外ではなく、元日からハウスの除雪にあくせくする年のはじめとなりました。

写真は一息ついた1月6日の農園の様子ですが、この写真を見た孫娘の第一声が「かくれんぼしてるの??」でした。

いかにもハウスが雪の山の向こうに隠れているように見えたのかもしれませんが、なんだかほっこりさせてもらいました。

昨年5月には、ハウスの中でアブラムシが大量発生して定植がすんで40センチほどに成長していた子供ピーマンとパプリカを泣く泣く引っこ抜き廃棄、

「今年はなにかおかしい!?」と話しているうちに、札幌・石狩南部地区の5月が75年ぶりの日照の少ない月となりました。

6月になると、なんと雨らしい雨が降らない日が連続45日も続き、東京五輪のはじまった7月下旬からは観測史上初の札幌で30度以上の真夏日が18日間連続するなど、

農業者としては踏んだり蹴ったりの年の前半をすごし、とうもろこしをはじめカボチャやじゃがいもなどの収量が激減しました。

一方、全国的にみると異常な大雨で多くの方々が被災しました。

雨が降らないところがある一方で異常な降水量が列島を呑み込むなど、私たちの日常に現れる気象は「極端化」しています。

温暖化というのは、どうやら観測された気温の平均値を考察するとそういうことのようですが、私たち生活者にとっては極端化した気象状況こそが日常であり、極端な日照りや極端な降水量に右往左往させられている訳です。

昨年秋の長期予報でこの冬は暖冬傾向と、ほっとしたのもつかの間、私たちの目の前に現れたのは列島を襲う大寒波でした。

ついつい愚痴を言いたくなるような日々ですが、天候と喧嘩するわけにもいきません。

冒頭の写真を見た孫娘のひとことのように、厳しい現実をさらりと受け流しながら、頑張るしかありません。

本年もよろしくお願い申し上げます。

今年もあっという間に10月。あれだけ暑かった夏も霜注意報の出る北海道では遠い昔のことのようです。

今月から開始したネット販売のポテト・セットもお陰様で出だし快調。

全国の皆様に生産物をお届けすることができハッピーです。

まさに『ハッピーハロウィン!!!』

皆さん、風邪などひかれませんように!

さて、この度ユウサン・ファームも全国規模の販売にも挑戦することといたしました。

ネット販売・ポケットマルシェに登録して、四季折々の野菜たちを全国の皆様にお届けしたいと思います。

初回販売は、これからご紹介するじゃがいもたちです。下の写真のような体裁で、とれのさとの箱(5キロ入り)で販売しますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

ただし、栽培量が多くありませんので、数量限定でのご案内予定です。

10月1日から販売を予定していますので、ぜひポケットマルシェで「ユウサンファーム」とご検索ください!!お楽しみに。。。

6月に植えたじゃがいもが9月に入り収穫の時期を迎えています。

北海道のじゃがいもが美味しいのは、昼と夜の気温差にあると言われますが、今年の異常に暑かった夏も夜にはクーラー並みの風が吹き、そうした気候のおかげで美味しいじゃがいもができました。

写真の左から、レッドアンデス(赤い皮と黄色の中身)、きたあかり(黄色の皮と中身)、

デストロイヤー(紫・赤のまだらの皮と黄色の中身)そしてメークイン(黄色の皮と白い中身)の4種類を出荷しています。

それぞれの特徴を一言でいうと、レッドアンデスはねっとり系、きたあかりはほっこり系、デストロイヤー(正式名称;グランドペチカ)とメークインはさっぱり系です。

ただし、デストロイヤーは最後に栗のような風味が口の中に残ります。是非食べ比べていただきたいと思います。

今年のお盆休みは、全国的な新型コロナウイルス感染症蔓延のため、地元への帰省自粛が話題となっています。

年に一、二度、実家に帰省して家族と食卓を囲み一家団欒、ともに食べる食事が味覚を通して故郷の感覚を呼び起こし、新たな記憶となっていくことは誰もが経験していることだと思います。

ユウサン・ファームもそんな家族の団欒を応援すべく、みやこ南瓜を4月上旬に、とうもろこし・ロッキーを5月上旬にそれぞれ種蒔きし、8月に入ってようやく収穫の時を迎えています。

みやこ南瓜ととうもろこし・ロッキー

みやこ南瓜を大量に作付けするのは今年が初めてです。

作ってみて分かったのは、南瓜は大きな葉を広げて四方に広がるように成長するので、葉の日陰によって雑草がほとんど育たないということです。

畑に雑草をはびこらせないためには南瓜を植えておくのがいいのかもしれない、、、と気づいている次第です。

全国的な猛暑・熱帯夜の毎日ですが、9月になり少し涼しくなった頃に食べていただくのがお勧めです。

さて、今年で4年目の作付けとなったとうもろこし・ロッキーですが、HPの最初の画面に出てくるとうもろこしです。

今年で4回目の作付けとなったとうもろこし・ロッキー、少し硬めで手でポロリと取れるのが特徴です。

実は4回目にしてようやく自分で満足のいく作物になりました。

ロッキーの特徴であるやや硬めの歯ざわりと適度な甘みが、私などは自分自身の少年時代を彷彿とさせる味わいです。

今年は例年の倍の作付けをしており、長く味わっていただければと思っております。

最後に、お盆時期の贈答用の需要に応えられないかとばかりに、五色トマトを箱に入れて販売してみたのですが、値段設定が高すぎたのか、あまり手に取ってもらえずがっかりしています。

妻曰く「安くすれば買ってもらえるよ。」ということは分かっているのですが、たかがミニトマトではなく、なんとかミニトマトの価値を高められないものかと悪戦苦闘する毎日です。

今年の夏は、令和2年7月豪雨の線状降水帯がもたらす歴史的大雨により各地で大変な被害が発生しました。

まずは、被災された方々に心からお見舞いを申し上げ、亡くなられた方々に哀悼の意を表する次第です。

今年は台風の発生数も少なく不気味です。8月末以降には北海道にも多数の台風がやってくるのではないかと暗澹たる気持ちでおりますが、先のことを心配しても始まりません。

いまできることを精一杯するしかありません。

ユウサン・ファームでは、作物たちが雑草をとれ、防除しろ、いまが収穫時だと毎日問いかけてきます。

作物に生かされる日々を過ごしています。

現在はトマトが本格的に収穫時期に入り、7種類のトマトを出荷しています。

五輪(オリンピック)は来年に延期になりましたが、五色(ごしき)トマトを出荷し「食卓に彩りを・体に健康を」をスローガンに皆さんに元気を届けることができればと思っています。

令和2年夏の彩りトマトたち

写真11時の方向から、中玉ロッソ・アモーレ、中玉シンディ・スイート、2時の方向ブラッディ・タイガー(縞)、千果(赤)、ナポリターナ・カナリヤ(黄)、オレンジ千果、10時の方向トスカーナ・バイオレット

世界中が新型コロナウイルスによる肺炎で大変な状況にあります。

北海道も6月19日からようやく往来制限が解除されましたが、引き続き新型ウイルスとは、ウィズ・コロナという共存する形で生活を律していかなければなりません。

そのようななか、毎日の食生活は身体の免疫力を高めるために重要ですが、この2か月間、ユウサン・ファームも他の農業者と同じく、今年の本格的収穫に向け各種準備に忙しく過ごしていました。

出荷先のJAいしかり地物市場とれのさとは、昨年から災害時対応型ファーマーズマーケットの第1号指定を受けたこともあり、地域住民の方々のライフラインとして大活躍を果たしました。

毎日、新鮮な食材を求めるお客様のニーズに応え続けています。

ユウサンファームも5月連休間に予定通りブロッコリーを誰よりも早く出荷し、春キャベツとともに現在も出荷継続中です。

特に、ブロッコリーは5月末から6月初旬に日照が多かったこともあり孫娘の頭二つ分くらいの大きなものが収穫できました。

アスパラも植えてから4年目の今年はお客様の期待にそえるような甘くて太いものを多数出荷できました。

これから、夏の収穫に向けて、ニンニクが順調に成長、昨年から始め今年2回目の落花生もハウス栽培しているものはそろそろ花が咲きそうです。

写真上:ニンニクの様子(5月22日、奥は雪の残る手稲山)

写真下:栽培2年目の落花生、今年はハウス内でも挑戦中

このほか、プリンスメロン、カボチャのほかトウモロコシも順調に育っています。

みやこカボチャ(手前)とトウモロコシ(奥)

北海道では、雪解けが進み2~3週間すると畑に雑草が芽を出し始めます。

昨年末、降雪前にトラクターで耕起しておいたにもかかわらず、雪の下で雑草たちは英気を養い成長さえしていたのです。

今回は、農業者の大敵である耕地雑草の実状について紹介します。

①ヒメオドリコソウ

なんともかわいらしい名前ですが、名前に誤魔化されてはいけない典型的な雑草です。

写真のように薄紫の花を咲かせることからこうした名前がついたのかもしれませんが、土中に埋まっていた葉が腐食することなく、なんと緑鮮やかなまま繁殖のときを待っているのです。

強靭な根はしっかりと土をつかまえ絶えることがありません。

ハウス栽培を始めて5年目となりますが、とってもとってもいまだに芽を出す強敵です。

②ヒメスイバ

これもヒメという優しいネーミングですが、とんでもない雑草です。

根が水を求めて水平方向にどんどん伸びていきます。

途中で根を切断するとそこから芽を出す難敵です。放射状に広がった根を丁寧に取り去らないといつまでもそこから繁殖します。

③セイヨウノコギリソウ

種子が土中で18年間生き残っていたという報告があるようです。

葉の部分だけとっても残った根から繰り返し萌芽します。嫌な奴らです。

④エゾノギシギシ

ユウサン・ファーム最大の宿敵です。営農開始した5年前から頭痛の種。

ちょうど今の時期になるとにょきにょきと芽が出てきます。

その芽はなんとトラクターで耕起したとき千切られた根から写真のように発芽するのです。

まるでドラゴンボールにでてくる魔人ブウのようで、千切っただけ個体が増えるのです。

毎年春のこの時期は、畑の雑草たちとの格闘を開始するときなのですが、今年は少し違った印象を持ちました。

現在世界を騒がせているコロナウイルスに比べれば見えているだけ可愛らしいと思えるようになりました。

肥沃な大地と太陽の恵みがあったとしても、農家にとって水がなければ農業はできません。

私が営農している地域は残念ながら灌漑(かんがい)用水がありません。水は天水を仰ぐか、自分で井戸を掘って灌水をしなければ野菜は育ちません。

農家になったばかりの平成28年4月にまず着手したのが井戸掘りでした。

地下4メートルから井戸水を揚水していたのですが、当地花畔(ばんなぐろ)は砂地で鉄分豊富な地下水のため、

なんと最初に掘った井戸がちょうど4年で使えなくなりました。

黄土色の歯磨き粉のような鉄分がフィルターとパイプの中にへばりついて、ポンプで吸い上げられなくなったわけです(写真上)。

すぐ足元に水があるにもかかわらずなんとも歯がゆい限りですが、これも天から与えられた試練と思い、2本目の井戸を掘りました(写真下)。

一見農家は、自由で気楽で自然を満喫できる得難い職業のようにも見えますが、実は、設備投資に結構な経費が必要です。

補助金で灌漑用水や土壌改良の基盤設備が整備されないとなかなか利益があがらない厳しい職種だと改めて痛感しているところです。

3月28日に、JAいしかりの直売所「地物市場とれのさと」が店内の拡張工事を終えて、新装リニューアルオープンする予定です。

ちょうど1年前、北海道庁から災害対応ファーマーズ・マーケット第1号として指定されました。

今回の工事はそうした災害対応面で十分に機能を発揮して、ライフラインとして消費者の皆様のご期待に応えられるように実施しているものですが、たくさんの新鮮野菜を出荷できるように準備中です。

世界的に新型コロナウイルスによる肺炎で非常事態となっていますが、人は食べなければ生きていけません。

特に、野菜に含まれるミネラルとビタミン、葉酸には免疫力を高める力があります。

皆さん!! 野菜を食べて新型肺炎に打ち勝ちましょう。

写真上は出荷を控えたシャキシャキの球レタス、写真下はパクチー(手前)と紫ケール(奥)。

写真上は出荷中の小松菜(左)とロメインレタス(右)、写真下は5月連休間の出荷を目指すブロッコリー。

今季は準備の不十分もあり、これまで三冬にわたって実行してきた温湯循環を実施しませんでした。

これまで地温を測定してきましたが、温湯を循環させてもさほど地温に表れてこなかったこともあり様子をみていたのですが、なんと、厳冬の中定植した野菜の苗たちに障害がでました。

写真はワサビ菜の苗ですが、トンネルというビニールをかけた外側に近い部分が寒さで萎れています。

こんなことは初めての経験ですので、ふとこれまで実施してきた温湯循環が厳冬下に植えた幼い苗たちを守ってくれていたのでは・・と、これまでハッキリとしていなかった効果を見直しているところです。

本当は別の要因かもしれませんが、温湯循環に少しだけその意義を見出した次第です。。。

令和2年、あけましておめでとうございます。

ユウサン・ファームでは、年中無休で新鮮野菜を栽培・出荷していますが、今月はビーツを取り上げます。

ビーツは「食べる輸血」といわれるほど豊富な栄養素に恵まれた野菜です。

夏のように大きなものはできませんが、ユウサン・ファームのハウス内には1年中育っていますので、今月はビーツを使ったレシピをご紹介します。

●ビーツの赤いスープと赤いピラフ●

◎スープの材料(4人分)◎

・ビーツ…100g

・玉ねぎ…1/2個

・人参…1/2本

・ウィンナー…4本

・水…750ml

・固形ブイヨン…2個

・トマトケチャップ…適量

・サラダ油…適量

・イタリアンパセリorパセリ…適量

◎作り方◎

1.ビーツ、玉ねぎ、人参は皮をむいて1㎝角に、ウィンナーは1㎝幅に切り、パセリはみじん切りにする。

2.熱した鍋にサラダ油を入れ、ビーツ以外の野菜とウィンナーを軽く炒めたら、水、ブイヨン、ケチャップ、ビーツを入れて約10分煮込む。

3.野菜が柔らかくなったら器に盛り、パセリを散らしてできあがり。

◎ピラフの材料(4人分)◎

・ビーツ…150g

・ベーコン…50g

・米…2合

・水…360ml

・バター…大さじ1.5

・塩…小さじ1

・イタリアンパセリ…適量

◎作り方◎

1.皮をむいたビーツとベーコンをそれぞれ7㎜角に切る。

2.炊飯器に洗米した米、ビーツ、ベーコンを入れ、水を加えて炊く。

3.炊きあがったらバターと塩を加えて混ぜ合わせ、器に盛り、パセリを散らしてできあがり。

●紅白の煮豆●

2月は建国記念の日と天皇誕生日、3月はひな祭りと卒業式、4月は入学式や入社式とはれの日の食事をとられる方々も多いと思います。

そこでお祝いにふさわしい「紅白の煮豆」を考えました。

◎材料◎

・白いんげん豆or白花豆…200g

・ビーツ…15g

・砂糖…大さじ4

・塩…小さじ1

・水…500ml

◎作り方◎

1.豆を約6時間、分量外の水に浸しておく。

2.豆、水、塩を圧力鍋に入れて火にかけ、圧がかかったら火を止めてピンが下がるまで待つ。

3.鍋に砂糖を加えて3分煮て、半量を別の鍋に移す。

4.角切りにしたビーツを紙製のお茶パックに入れ、別の鍋へ移した豆に加えて3分煮る。

5.煮た豆をそれぞれ保存容器に移して、約6時間冷蔵庫で冷やしたらできあがり。

※冷蔵庫で冷やすと、写真のようにきれいな紅色になります。

生姜とともに育ったさといも達がようやく出荷の時を迎えました。大きなハート型の葉がついているのがさといも、細長い葉がついているのは生姜です。

先日天皇陛下が大嘗宮で行なわれた大嘗祭でも桐の箱に入ったさといもが献上されていましたが、ユウサン・ファームのさといもの形はバラバラです。

写真は比較的形の良いものを並べてみましたが、多少形が悪いものでも味の方は変わりなく美味しいですよ。

年末年始の家庭料理に、是非さといもをご賞味あれ!!

5月下旬に定植した大生姜が、約4カ月の生育の時を経ていよいよ出荷となりました。

6月中旬からは毎日欠かさず灌水(水やり)を継続し、写真のように大きく育ちました。

写真の生姜は約750gで大きい方です。すりおろして豆腐の冷奴で食べると格別の味になりますよ。また、甘酢漬けにすると毎日の食卓が豊かになり、健康増進と冷え性解消も間違いありません!

トレビスが市場で二束三文の競り値だったことは、お知らせしたとおりですが、とうがたって売り物にならなかったトレビスを放っておいたらとうとう花を咲かせました。

かれんな薄い青い花を咲かせましたよ。今後は種が採れるのが楽しみです。

8月17日(土)〜18日(日)に石狩市内でライジングサン・ロックフェスティバル2019が開催されました。

台風の影響で一日短縮しての開催でしたが、ユウサン・ファームから徒歩20分程度のところに会場があります。

今年は、イベントに合わせてひまわりを咲かせようと準備してなんとか間に合いました。

娘がRSRFに参加してきましたが、全国から訪れた他府県ナンバーの車で駐車場がいっぱいだったそうです。

来年以降、RSRFに来られる方はついでにユウサン・ファームにもお越しください。

甘いミニトマト(千果)を御馳走しますよ。

現在、トレビスを出荷中ですが先日ふっくらした状態のものを札幌中央卸売市場に出荷したところ、

巻きが少ないということで、なんとひとつ10円の破格に安い値段しか付きませんでした。

段ボール製の箱代も回収できずにがっくり。新米農家とはいえトホホ・・・

枝豆ができました。現在出荷しているのはビア・フレンド、もうすぐ「たまふくら」の枝豆を出荷できます。おいしいですよ。

このほか、スイカ、プリンスメロン、マスクメロンの他南瓜も出荷しています。

6月にはいり、農作業中に畑地のなかで大変良い香りがすることに気付きました。

当地で営農を開始して三年半、恥ずかしいことに今回初めて気付いたのは農園の西の端に植わっている二本の樹木が真っ白な花を咲かせ、そこからジャスミンのような良い香りが北西の風にのって農園を満たしてくれていたのです。

樹木の名前は「ニセアカシア(別名;ハリエンジュ)」で、明治初期に渡来した帰化植物であることが分かりました。

ニセアカシアには棘があり、草刈りの時に時々痛い思いをしていたのですが、様々な野菜の種まきに追われるひととき、農作業の御褒美のような良い香りに疲れを忘れる思いでした。

偶然ですが、本日は芒種でした。

イタリア原産の野菜「トレビス」(イタリアの地名)を植えました。7月下旬には収穫できると期待しています。

葉は赤紫色でレタスより小ぶりで軟らかく、ほろ苦さがあります。

サラダにしたり、肉料理の彩り野菜として食べていただきたいと思います。

また、今年も大生姜の定植を始めました。写真のように白い芽が出たものを畑に植えていきます。

種類は近江生姜で、9月中旬以降収穫できる見込みです。お楽しみに!!

札幌の桜開花宣言が出たころ、ユウサン・ファームではようやく水仙などの花が咲き始めました。

倉庫ハウスの北側に植わっているため、陽が当らず毎年遅咲きとなっています。

それでも、今年の本格的農作業の訪れを告げてくれる農園の風景です。

そして、アスパラが顔を出し始めました!白から紫色となり、太陽光線を浴びた後には緑になってグリーン・アスパラとして出荷できます。

植えてから三年目ということもあり、まだまだまばらですが、将来的にはハウス内で栽培して3月中に収穫・出荷を目指したいと考えています。

お楽しみに。

平成最後の4月に入りましたが、まだまだ寒い日が続いています。

ようやく春を迎えたユウサン・ファームではハウス内と露地の畑において令和の夏を迎える準備がすすんでいます。

① 今年のミニトマト・オレンジ千果が芽を出しました。数日後には鉢上げといって、ポットに移植する作業を行います。

令和の夏には、あま~いミニトマトを出荷できますように。

② 昨年10月に植えたにんにく・ホワイト六片が雪の下でじっと春を待っていました。

まだ真っ白な手稲山を臨む畑では、さあ伸びるぞとばかりににんにくたちが芽を出しています。

2月はようやく成長してきたレタスの出荷を開始しました。

写真からはハウスの外で雪が積もっている中、青々としたレタスが大きく育ったことがお分かり頂けると思います。

平成最後の新年おめでとうございます。

昨年末から年始にかけて、お正月の料理には必須のみつ葉をポットで出荷しております。

茶碗蒸しはもとより、お正月の雑煮や七草がゆなど、ハレの食卓に是非みつ葉をご賞味ください。

雪の中のハウスでは、現在レタスをはじめ様々の野菜を栽培しています。

しかし、12月の初めから年末にかけての極寒の影響でなかなか大きくなりません。

出荷にはもう少し時間がかかりそうですが、冬季間に貴重な野菜の出荷に向けてユウサン・ファームは周年営農で今年も頑張ります。

『山わさび』は別名西洋わさびとも言われ、チューブのわさびや粉わさびのほとんどは、この山わさびが原料になっています。

ローストビーフの白い色の薬味と言えば山わさびですが、パンにつけても美味しいですよ。

ビタミン群とミネラルが豊富で、殺菌・抗菌作用のほか消化を促進すると言われています。

写真上は、収穫後の山わさびです。辛みと独特の香りがやみつきになりますよ。

写真下のように、すりおろした山わさびとマヨネーズを1:1で混ぜたペーストをパンに塗って食べてみてくださいね!

金時生姜に続き大生姜の出荷を始めました。

今年6月から7月にかけての日照不足の影響で昨年に比べて生長が遅くなりましたが、なんとか出荷できるようになりました。

生姜を食べて体を温め、健康的な毎日をお送り下さい。

甘酢漬けがお勧めです。

大生姜に比べて小ぶりですが、体を温める効果が抜群の金時葉生姜を今年初めて生産してみました。

紅茶をはじめお好みの飲み物にすりおろした金時生姜を加えて飲むと体が温まりますよ。

是非、お試しください。

来月には大生姜を出荷できる見込みです。

写真左は収穫後の金時葉生姜、体を芯から温めてくれますよ。

写真右のように、紅茶などお好みの飲み物のすりおろして入れると、ぽかぽかになります!

ユウサン・ファームのハウスには、種子島のサトウキビをはじめサトイモやパッションフルーツなど、

各種南国原産の植物が育っています。

写真左はサトウキビです。ハウスの屋根から飛び出しそうですよ。

写真右はサトイモです。大きな葉に驚いています!

パッションフルーツは、独特の良い香りと甘味・酸味のバランスが絶妙です。

ミニトマト千果の出荷が本格化しました。

今年も美味しい千果がたわわに実り始めました。

糖度は7.5とやや酸味がありますが、これからの日照で糖度が増していきます。

(写真は千果とオレンジ千果)

袋詰めで出荷していますよ。

5月初旬に蒔いたジャガイモの芽が出てきました。

今年は、昨年栽培したメークインと男爵の他に、

インカのめざめ、ノーザンルビーとレッドムーンを栽培します。

少しずつ成長していますので(下の写真は現在のじゃがいもの様子)、

早ければ7月下旬にも新じゃがをお届けできると思います。

この他、山ワサビの芽も出てきてユウサン・ファームの畑もにぎやかになってきましたよ。

JA石狩とれのさとの夏季営業が3月31日(土)から始まりました。

特に注目なのが、ユウサン・ファームで採れた栄養たっぷりのケールがアイスクリームになったことです。

およそ半月程度の期間販売予定で、ひとつ310円です。

鮮やかな緑色で抹茶アイスのように美味しいですよ。どうぞめしあがれ!

2018年1月から広報誌「JAいしかり」にて『“還暦おやじ”の新人農業者手帳』の連載を開始しました。

新規就農者である私が日々奮闘している様子を、誌面でご紹介させていただきます。

1月号より1年間連載を予定していますので、ぜひ新人のズッコケ話をご覧ください。

広報誌「JAいしかり」のリンクはこちら!

光合成のための除雪が大変です!!昨年末から大寒波の下、大雪が降りました。

ユウサン・ファームは通年栽培をしており、雪の中でもハウスを維持しています。

トラクターに取り付けたスノーブロア(※写真参照)で除雪しますが、

どうしてもハウスまでの幅約30センチ分は雪の層が残ります。

残った層は…なんと!写真のように手作業で取り除きます。トホホ(~_~;)

今年還暦の私にとってはかなりの重労働です。

今年の初出荷野菜です。

1月6日(土)はJA石狩地物市場とれのさとの営業開始日でした。

新春初荷は、ほうれん草、レタス、コスレタス、白菜及び赤かぶでした。

今年もミネラル豊富な新鮮野菜を皆さまにお届けします(^^♪

10月27日から聖護院(しょうごいん)大根の出荷を始めました。

漬物はもちろん、おでんや煮物など、独特の甘みがある聖護院大根の味をご自宅で楽しんでいただけると嬉しいです。

また、出荷先のJAいしかり地物市場とれのさとでは、10月28日から9日間、漬物野菜フェアを開催中です。

ユウサン・ファームでは冬の間もビニールハウスで野菜を栽培します。

冬は零下になるので、ハウス内の温度を保つため二重ハウスにしています。

さらに、ハウスの地下60センチに埋めたパイプにはお湯を循環させ、少しでも地温が下がらないようにしているんです。

給湯器(写真左)に使う燃料は、畑の周囲にあるポプラの老木(写真右)を貰い受けています。

化石燃料ではなく、木材を燃やすことでゼロ・エミッション

(廃棄物をゼロにするために、原料や燃料として再利用を図る活動のこと)に努めます!!

今年は10月19日に温湯循環を開始しました。来年4月までの半年間、継続する予定です。